![]()

La Taranta: donne e dolore nella tradizione contadina del Sud

di Giuditta Simoncelli

Appartiene alla cultura del Sud

il concetto di liberazione rituale dal male, dalla possessione o

dall’ossessione, attraverso la danza. La valenza curativo-spirituale della

musica, accordata alla meccanica del corpo, acquista nel meridione, un

significato salvifico, di catarsi e purificazione, che fonda alcuni aspetti

originali del folclore locale, ma anche elementi del patrimonio culturale

italiano [e non solo] da difendere e trasmettere alle generazioni nuove.

La Taranta è una leggenda e un

fenomeno sociale, oltre che una cultura musicale.

Secondo la narrazione popolare,

durante la stagione dei raccolti, capitava spesso alle donne dei campi di

avvertire contrazioni dolorose, improvvise e lancinanti. Una sensazione di

soffocamento che era curabile solo e soltanto con l’intervento della musica e

l’induzione della colpita  al ballo liberatorio. Ma questa possessione del morso durava anni, anche dopo una momentanea guarigione dai suoi effetti e ciclicamente

generava delle crisi annuali. Per questo, quelli che dal morso erano colpiti,

diventavano degli esposti alla pubblica coscienza della loro diversità. Con

l’avvicinarsi dell’anniversario della prima crisi, si preparavano al suo

rinnovarsi e al rito della “liberazione” che puntualmente avveniva.

al ballo liberatorio. Ma questa possessione del morso durava anni, anche dopo una momentanea guarigione dai suoi effetti e ciclicamente

generava delle crisi annuali. Per questo, quelli che dal morso erano colpiti,

diventavano degli esposti alla pubblica coscienza della loro diversità. Con

l’avvicinarsi dell’anniversario della prima crisi, si preparavano al suo

rinnovarsi e al rito della “liberazione” che puntualmente avveniva.

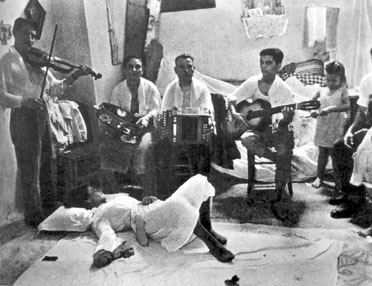

Così, attraverso movenze

convulse e sussultorie, in una forma di identificazione con il ragno

morsicatore, le donne colpite davano vita a una danza suggestiva e

impressionante, frenetica. La simbologia di questa tradizione sottende un’ampia

riflessione istintiva della cultura popolare che, nella spontaneità dei riti

campestri, esprime, attraverso queste figure al confine con la follia

inespressa, i “tarantolati”, la problematica di una condizione esistenziale dura,

difficile, al confine con la schiavitù sociale: quella della vita dei campi

nella storia. In modo particolare la frustrazione femminile, la condizione di

obbedienza nella cultura patriarcale, maschile dalla quale esse, emergono solo

attraverso la concessione di se stesse alla diversità del “malato” pur di

liberare il proprio io: una forma, dunque, in realtà, di ribellione, che i

ritmi incessanti della danza, sinuosa e scattosa, aggrovigliata, composta di

figure alternate, a tratti strisciante, a terra, altre inarcata in agili

movenze di elevazione, subito frustrate da nuove dolorose convulsioni, in un

crescendo che ripercorre la meccanica psicologica di un delirio senza fiato,

trasmettono a chi assiste coinvolgendolo sulla figura colpita in un’inquietudine

dilagante.

Dalla condizione particolare

della donna nella civiltà contadina, la taranta diviene l’espressione di una

condizione universale del dolore umano, della costrizione dello stato fisico o

sociale.

Negli ultimi anni anche

l’attenzione della cultura nazionale ha riscoperto le realtà locali, rileggendo

spesso opere del nostro patrimonio artistico attraverso le suggestioni

regionali. Così, non è difficile, soprattutto nelle rappresentazioni teatrali,

notare ispirazioni alla ritmica e all’espressione dialettale: la taranta è

indubbiamente una forma elevata di folclore che, tuttavia, non resta ancorata a

una visione particolare: permette una riflessione ben più ampia rispetto alla

cultura contadina da cui trae origine, a indagare la storia femminile, l’animo

della donna, la sua psicologia e la fragilità cui viene costretta dalle

consuetudini sociali. È, metaforicamente, la malattia, e la pubblica diversità

il prezzo da pagare per avere una voce dolorosa e lancinante nel mondo

maschile. La Taranta, oggi, è considerata un’arte assimilabile alla tradizione

spagnola del flamenco, anche se i circuiti di promozione culturale

folcloristica italiana sono ancora macchinosi e risentono di una staticità che

non hanno ancora superato. V’è indubbiamente una similitudine possibile tra la

danza Andalusa e quella salentina, nei profondi accordi di sensualità che

entrambe trasmettono: la corda dell’istinto, della passione e della rabbia, che

perdono il controllo razionale, imponendo l’individuo nella purificazione della

musica, sono un magico viaggio di colui che vi si affida, dal quale non facile

è il ritorno, senza sentire qualcosa di diverso, interiormente.

Avvicinandoci all’estate,

possiamo suggerire di fare diretta esperienza delle manifestazioni che in

numerosi paesi del Salento, in primis nella Grecìa, omaggiano questa

espressione della musica e della storia, e che vanno via via assumendo sempre

più interesse sul piano della cultura nazionale. Senza dubbio un’emozione da

non perdere e su cui riflettere.